Do ponto de vista da história e da organização do movimento hippie, 1967 é um ano especialmente marcante. Foi em outubro, por exemplo, que ocorreu aquela enorme e colorida manifestação pacifista na qual se tentou, nada mais nada menos, que fazer levitar o Pentágono, no melhor estilo do ativismo da época. Mesmo sem entrar no mérito objetivo das técnicas empregadas, é fácil perceber que se trata, no mínimo, de uma nova e curiosa forma de enfrentar o poder. Ainda durante este ano, dois fatos importantes: em São Francisco, verdadeiro berço do hippismo, realiza-se o enterro simbólico do movimento hippie. Um caixão é cremado, enquanto os manifestantes, em uníssono, bradam: “Os hippes morreram! Vivam os homens livres!” Praticamente ao mesmo tempo, Abbie Hoffman e Jerry Rubin fundam o YIP (Youth International Party, o Partido Internacional da Juventude), tentativa de abrir um espaço mais institucionalizado que fosse capaz de canalizar a energia revolucionária de toda aquela juventude rebelde. Entrava assim em cena a figura do yippie, o hippie politizado, expressando talvez o início de uma convergência entre os projetos de revolução cultural e revolução política. Jerry Rubin, ex-líder estudantil em Berkeley, afirmava: “Os yippies são revolucionários. Misturamos a política da Nova Esquerda com um estilo de vida psicodélico. Nossa maneira de viver, nossa própria existência é a Revolução”. Aliás, este esforço de tentar a fusão de um ativismo mais diretamente político com o psicodelismo daquele momento era vivível por toda parte.

Em seu livro Rock, o Grito e o Mito, Roberto Muggiati afirma o seguinte sobre o importante congresso de antipsiquiatria realizado em Londres, no ano de 1967: “No verão de 1967, 0 rock é um dos assuntos estudados em Londres no congresso Dialética da Libertação, organizado pelo psicanalista existencial R. O. Laing e seus colegas da ‘antipsiquiatria’, num esforço para conciliar libertação social e libertação psíquica. São grupos da Nova Esquerda, psicanalistas e sociólogos que debatem, procurando dar forma a uma esquerda visionária e fundir a política radical com a política do êxtase”.

Outro acontecimento que dá mostras desta “politização radical do psicodelismo”, na segunda metade da década de 60, são os distúrbios que envolveram a Convenção do Partido Democrático realizada em Chicago, em agosto de 1968. O episódio se converteu numa das maiores demonstrações do potencial de violência e repressão que o Sistema era capaz de mobilizar contra o protesto organizado de negros, estudantes e hippies, ou yippies. O que se viu foram três dias de intensas manifestações e violentos choques com uma polícia disposta a fazer um uso essencialmente político de sua força, revelando a existência de um verdadeiro plano com o objetivo de assustar e intimidar os manifestantes e tendo como resultado um enorme saldo de mortos e feridos. De uma certa forma, estes episódios demonstravam os limites do liberalismo americano na sua possibilidade de tolerar e absorver a contestação que os grupos ali presentes representavam e engendravam. O resultado final foi o famoso Chicago Trial, o Processo de Chicago; envolvendo diversos líderes dos movimentos ali presentes, como Bobby Seale, do Black Panther Party, Jerry Rubin e Abbie Hoffman, do YIP, ou Tom Hayden, um dos fundadores da SDS (Students for a Democratic Society), e um importante líder da Nova Esquerda, todos indiciados sob a acusação de “conspiração”, embora a falta de provas fosse evidente. Na verdade, o que estava sendo julgado neste momento era a própria identidade de uma geração, com sua consciência crítica e seus ideais de transformação social.

Outro acontecimento que dá mostras desta “politização radical do psicodelismo”, na segunda metade da década de 60, são os distúrbios que envolveram a Convenção do Partido Democrático realizada em Chicago, em agosto de 1968. O episódio se converteu numa das maiores demonstrações do potencial de violência e repressão que o Sistema era capaz de mobilizar contra o protesto organizado de negros, estudantes e hippies, ou yippies. O que se viu foram três dias de intensas manifestações e violentos choques com uma polícia disposta a fazer um uso essencialmente político de sua força, revelando a existência de um verdadeiro plano com o objetivo de assustar e intimidar os manifestantes e tendo como resultado um enorme saldo de mortos e feridos. De uma certa forma, estes episódios demonstravam os limites do liberalismo americano na sua possibilidade de tolerar e absorver a contestação que os grupos ali presentes representavam e engendravam. O resultado final foi o famoso Chicago Trial, o Processo de Chicago; envolvendo diversos líderes dos movimentos ali presentes, como Bobby Seale, do Black Panther Party, Jerry Rubin e Abbie Hoffman, do YIP, ou Tom Hayden, um dos fundadores da SDS (Students for a Democratic Society), e um importante líder da Nova Esquerda, todos indiciados sob a acusação de “conspiração”, embora a falta de provas fosse evidente. Na verdade, o que estava sendo julgado neste momento era a própria identidade de uma geração, com sua consciência crítica e seus ideais de transformação social.

Mas não foi apenas nos Estados Unidos que o ano de 1968 significou um momento de confrontação radical com o Sistema. Também na Europa, este foi um ano decisivo para o movimento estudantil — uma das grandes manifestações do ativismo da juventude rebelde dos anos 60. Quem não se lembra do Maio de 68 francês, com suas barricadas e seus siogans de um radicalismo que em nada se parecia com o das manifestações políticas tradicionais? “Sejam realistas: peçam o impossível”, “O sonho é realidade”, “Temos uma esquerda pré-histórica”, “O álcool mata, tomem LSD”, “Sou marxista, tendência Groucho”, “É proibido proibir” e tantos outros. Do mesmo modo, as universidades alemãs demonstraram durante toda a década, uma incrível efervescência.

Mas não foi apenas nos Estados Unidos que o ano de 1968 significou um momento de confrontação radical com o Sistema. Também na Europa, este foi um ano decisivo para o movimento estudantil — uma das grandes manifestações do ativismo da juventude rebelde dos anos 60. Quem não se lembra do Maio de 68 francês, com suas barricadas e seus siogans de um radicalismo que em nada se parecia com o das manifestações políticas tradicionais? “Sejam realistas: peçam o impossível”, “O sonho é realidade”, “Temos uma esquerda pré-histórica”, “O álcool mata, tomem LSD”, “Sou marxista, tendência Groucho”, “É proibido proibir” e tantos outros. Do mesmo modo, as universidades alemãs demonstraram durante toda a década, uma incrível efervescência.

Em seu livro Rock, o Grito e o Mito, Roberto Muggiati afirma o seguinte sobre o importante congresso de antipsiquiatria realizado em Londres, no ano de 1967: “No verão de 1967, 0 rock é um dos assuntos estudados em Londres no congresso Dialética da Libertação, organizado pelo psicanalista existencial R. O. Laing e seus colegas da ‘antipsiquiatria’, num esforço para conciliar libertação social e libertação psíquica. São grupos da Nova Esquerda, psicanalistas e sociólogos que debatem, procurando dar forma a uma esquerda visionária e fundir a política radical com a política do êxtase”.

Outro acontecimento que dá mostras desta “politização radical do psicodelismo”, na segunda metade da década de 60, são os distúrbios que envolveram a Convenção do Partido Democrático realizada em Chicago, em agosto de 1968. O episódio se converteu numa das maiores demonstrações do potencial de violência e repressão que o Sistema era capaz de mobilizar contra o protesto organizado de negros, estudantes e hippies, ou yippies. O que se viu foram três dias de intensas manifestações e violentos choques com uma polícia disposta a fazer um uso essencialmente político de sua força, revelando a existência de um verdadeiro plano com o objetivo de assustar e intimidar os manifestantes e tendo como resultado um enorme saldo de mortos e feridos. De uma certa forma, estes episódios demonstravam os limites do liberalismo americano na sua possibilidade de tolerar e absorver a contestação que os grupos ali presentes representavam e engendravam. O resultado final foi o famoso Chicago Trial, o Processo de Chicago; envolvendo diversos líderes dos movimentos ali presentes, como Bobby Seale, do Black Panther Party, Jerry Rubin e Abbie Hoffman, do YIP, ou Tom Hayden, um dos fundadores da SDS (Students for a Democratic Society), e um importante líder da Nova Esquerda, todos indiciados sob a acusação de “conspiração”, embora a falta de provas fosse evidente. Na verdade, o que estava sendo julgado neste momento era a própria identidade de uma geração, com sua consciência crítica e seus ideais de transformação social.

Outro acontecimento que dá mostras desta “politização radical do psicodelismo”, na segunda metade da década de 60, são os distúrbios que envolveram a Convenção do Partido Democrático realizada em Chicago, em agosto de 1968. O episódio se converteu numa das maiores demonstrações do potencial de violência e repressão que o Sistema era capaz de mobilizar contra o protesto organizado de negros, estudantes e hippies, ou yippies. O que se viu foram três dias de intensas manifestações e violentos choques com uma polícia disposta a fazer um uso essencialmente político de sua força, revelando a existência de um verdadeiro plano com o objetivo de assustar e intimidar os manifestantes e tendo como resultado um enorme saldo de mortos e feridos. De uma certa forma, estes episódios demonstravam os limites do liberalismo americano na sua possibilidade de tolerar e absorver a contestação que os grupos ali presentes representavam e engendravam. O resultado final foi o famoso Chicago Trial, o Processo de Chicago; envolvendo diversos líderes dos movimentos ali presentes, como Bobby Seale, do Black Panther Party, Jerry Rubin e Abbie Hoffman, do YIP, ou Tom Hayden, um dos fundadores da SDS (Students for a Democratic Society), e um importante líder da Nova Esquerda, todos indiciados sob a acusação de “conspiração”, embora a falta de provas fosse evidente. Na verdade, o que estava sendo julgado neste momento era a própria identidade de uma geração, com sua consciência crítica e seus ideais de transformação social. Mas não foi apenas nos Estados Unidos que o ano de 1968 significou um momento de confrontação radical com o Sistema. Também na Europa, este foi um ano decisivo para o movimento estudantil — uma das grandes manifestações do ativismo da juventude rebelde dos anos 60. Quem não se lembra do Maio de 68 francês, com suas barricadas e seus siogans de um radicalismo que em nada se parecia com o das manifestações políticas tradicionais? “Sejam realistas: peçam o impossível”, “O sonho é realidade”, “Temos uma esquerda pré-histórica”, “O álcool mata, tomem LSD”, “Sou marxista, tendência Groucho”, “É proibido proibir” e tantos outros. Do mesmo modo, as universidades alemãs demonstraram durante toda a década, uma incrível efervescência.

Mas não foi apenas nos Estados Unidos que o ano de 1968 significou um momento de confrontação radical com o Sistema. Também na Europa, este foi um ano decisivo para o movimento estudantil — uma das grandes manifestações do ativismo da juventude rebelde dos anos 60. Quem não se lembra do Maio de 68 francês, com suas barricadas e seus siogans de um radicalismo que em nada se parecia com o das manifestações políticas tradicionais? “Sejam realistas: peçam o impossível”, “O sonho é realidade”, “Temos uma esquerda pré-histórica”, “O álcool mata, tomem LSD”, “Sou marxista, tendência Groucho”, “É proibido proibir” e tantos outros. Do mesmo modo, as universidades alemãs demonstraram durante toda a década, uma incrível efervescência.Nomes como Daniel Cohn-Bendit, na França, ou Rudi Dutschke, na Alemanha, se tornavam internacionalmente conhecidos.

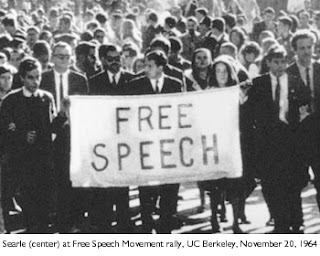

Enquanto isso, nos Estados Unidos, especialmente Berkeley, Califórnia, e Colúmbia, Nova York, já haviam se convertido em pólos internacionais da luta dos estudantes. A primeira grande revolta estudantil ocorrida em Berkeley, em 1964, teve como um de seus resultados a criação do Free Speech Movement. No ano de 1966, novos e violentos distúrbios viriam a ocorrer na Califórnia — o nome de Mário Sávio se tornava definitivamente conhecido. Em 1968, seria a vez da grande revolta ria universidade de Colúmbia, com forte presença do movimento negro.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa Ocidental, o que chamava a atenção nesta onda de revolta estudantil que marcou a década de 60 era a sua originalidade em termos da abertura de novos espaços de luta política e da elaboração de uma nova linguagem crítica. Fiel à ideologia da rebelião da juventude internacional, o ponto focal da crítica e do protesto destas fileiras do movimento estudantil era a própria universidade enquanto instituição.

Suas bandeiras de luta, longe de estarem referidas apenas às questões mais gerais do conjunto da sociedade, falavam da sala de aula e das relações mais diretas vividas no espaço específico das instituições de ensino. Quando se questionava a repressão, por exemplo, a ênfase era posta naquela exercida no interior da escola e que se manifestava tanto no dia-a-dia das relações entre as pessoas ali envolvidas, no desempenho de seus papéis, quanto no discurso que sé produzia e reproduzia dentro daquelas instituições. E no bojo deste processo que vão surgir as universidades livres ou as antiuniversidades, com seus currículos radicalmente transformados e sua organização montada em bases muito diferentes das do ensino tradicional, dentro do espírito mais geral da criação de anti ou contra- instituições, que tanto marcava aqueles anos de intenso vigor da contracultura.

Este novo caminho trilhado pelo movimento estudantil internacional era, em boa medida, o resultado do encontro de todas aquelas forças emergentes que a rebelião da juventude havia posto em cena. De um lado, hippies, yippies, negros e uma infinidade de minorias etnoculturais que se organizavam e, de outro, um novo pensamento de esquerda que tentava se ajustar às transformações e à complexidade das sociedades industriais. Era a Nova Esquerda, que vinha se organizando desde o começo dos anos 60. Um de seus frutos no interior do movimento estudantil foi a SDS (Students for a Democratic Society), a maior organização estudantil dos Estados Unidos, com forte presença em vários países europeus, fundada por volta de 1962.

Este novo caminho trilhado pelo movimento estudantil internacional era, em boa medida, o resultado do encontro de todas aquelas forças emergentes que a rebelião da juventude havia posto em cena. De um lado, hippies, yippies, negros e uma infinidade de minorias etnoculturais que se organizavam e, de outro, um novo pensamento de esquerda que tentava se ajustar às transformações e à complexidade das sociedades industriais. Era a Nova Esquerda, que vinha se organizando desde o começo dos anos 60. Um de seus frutos no interior do movimento estudantil foi a SDS (Students for a Democratic Society), a maior organização estudantil dos Estados Unidos, com forte presença em vários países europeus, fundada por volta de 1962.Por sua vez, este discurso crítico que o movimento estudantil internacional elaborou ao longo dos anos 60 visava não apenas as contradições da sociedade capitalista, mas também aquelas de uma sociedade industrial, tecnocrática, nas suas manifestações mais simples e corriqueiras. Nas palavras de um manifesto afixado à entrada principal da Sorbonne durante o Maio de 68: “a revolução que está começando questionará não só a sociedade capitalista como também a sociedade industrial. A sociedade de consumo tem de morrer de morte violenta. A sociedade da alienação tem de desaparecer da história. Estamos inventando um mundo novo e original. A imaginação está tomando o poder”.

Em 1971, foi organizado um enorme congresso em Berkeley, Califórnia, do qual participaram, ao lado de sociólogos e outros cientistas, os principais líderes das comunidades hippies, jovens radicais de organizações estudantis, representantes de minorias como o Gay Power, Women’s Lib, Black Panther e assim por diante. O que se procurava realizar era uma espécie de balanço de toda aquela intrincada movimentação dos anos 60, bem como a avaliação das possíveis saídas a curto e médio prazo, O resultado foi a publicação de uma “declaração de princípios” na qual, em determinado trecho, se afirmava o seguinte: “A nova sociedade, a Sociedade Alternativa, deve emergir do velho Sistema, como um cogumelo novo brota de um tronco apodrecido. Acabou-se a era do protesto subterrâneo e das demonstrações existenciais. Acabou-se o mito de que os artistas têm que estar à margem de sua época. Devemos de agora em diante investir toda a nossa energia na construção de novas condições. O que for possível utilizar da velha sociedade, nós utilizaremos sem escrúpulos: meios de comunicação, dinheiro, estratégia, know-how e as poucas e boas idéias liberais”.

Em 1971, foi organizado um enorme congresso em Berkeley, Califórnia, do qual participaram, ao lado de sociólogos e outros cientistas, os principais líderes das comunidades hippies, jovens radicais de organizações estudantis, representantes de minorias como o Gay Power, Women’s Lib, Black Panther e assim por diante. O que se procurava realizar era uma espécie de balanço de toda aquela intrincada movimentação dos anos 60, bem como a avaliação das possíveis saídas a curto e médio prazo, O resultado foi a publicação de uma “declaração de princípios” na qual, em determinado trecho, se afirmava o seguinte: “A nova sociedade, a Sociedade Alternativa, deve emergir do velho Sistema, como um cogumelo novo brota de um tronco apodrecido. Acabou-se a era do protesto subterrâneo e das demonstrações existenciais. Acabou-se o mito de que os artistas têm que estar à margem de sua época. Devemos de agora em diante investir toda a nossa energia na construção de novas condições. O que for possível utilizar da velha sociedade, nós utilizaremos sem escrúpulos: meios de comunicação, dinheiro, estratégia, know-how e as poucas e boas idéias liberais”.Esgotada, é evidente que a contracultura não estava. No entanto, os sinais de um remanejamento das linhas básicas de seu projeto inicial são evidentes. Quais as chances de vitória desta reorientação tática. . . e estratégica? Quais os riscos de absorção pelo Sistema? Difícil responder. O mínimo que se pode dizer é que, vista com o recuo de uma perspectiva histórica que a passagem de mais dez anos já nos permite ter, aquela reorientação era realmente inevitável.

*Fonte: Título meramente ilustrativo do exceto do livro de Carlos Alberto M. Pereira, O Que é Contracultura (Coleção Primeiros Passos, n 100), São Paulo, Editora Brasiliense:1984.

Nenhum comentário:

Postar um comentário